Ushinawareta Sedai: la generazione perduta

Introduzione

Il Giappone, un tempo simbolo di inarrestabile progresso, si trovò improvvisamente a fronteggiare una realtà inaspettata: la stagnazione economica. Gli anni ’90 segnarono l’inizio di un’era di incertezza, in cui il sogno di una prosperità eterna si infranse contro il muro della recessione. Ma al di là delle cifre e dei grafici, questa crisi ebbe un volto umano, quello di una generazione intera costretta a fare i conti con un futuro precario. Questo articolo prova ad esplorare le cause e le conseguenze della stagnazione economica giapponese, concentrandosi in particolare sull’impatto devastante sulla cosiddetta “generazione perduta” e sulla cosidetta “era glaciale della ricerca di lavoro”

Introduzione alla stagnazione economica giapponese

ll miracolo economico giapponese del dopoguerra, che catapultò la nazione a un ruolo di primo piano sulla scena mondiale, si interruppe bruscamente nei primi anni ’90. Questo periodo, noto come il “decennio perduto” (失われた十年, Ushinawareta Jūnen), fu segnato da una prolungata stagnazione economica e da profondi mutamenti sociali. In tale contesto emersero due fenomeni interconnessi che lasciarono un’impronta indelebile su un’intera generazione: la ushinawareta sedai (失われた世代, “generazione perduta”) e la shūshoku hyōgaki (就職氷河期, “era glaciale della ricerca di lavoro”). Per comprendere appieno questi concetti, è essenziale analizzarne il contesto storico, le cause scatenanti e le conseguenze a lungo termine.

Contesto storico: lo scoppio della bolla speculativa

Il “decennio perduto” ebbe origine dal collasso della bolla speculativa dei prezzi degli asset all’inizio degli anni ’90. Sul finire degli anni ’80, il Giappone attraversò un boom economico senza precedenti, alimentato da investimenti speculativi nel settore immobiliare e nel mercato azionario. Tassi di interesse bassi e una deregolamentazione finanziaria favorirono un ricorso eccessivo al credito, gonfiando i valori degli asset a livelli insostenibili. Quando la bolla scoppiò, le conseguenze furono devastanti, segnando l’inizio di una crisi economica dalle profonde ripercussioni.

La generazione perduta

Il termine ushinawareta sedai, o “generazione perduta”, identifica coloro che raggiunsero l’età adulta ed entrarono nel mercato del lavoro durante questa recessione. Il crollo della bolla provocò una brusca contrazione economica, con fallimenti aziendali a catena e una drastica riduzione delle opportunità di impiego. Le imprese, tradizionalmente legate al sistema dello shūshin koyō (終身雇用, “impiego a vita”), si trovarono costrette a ristrutturarsi, tagliare i costi e limitare fortemente le assunzioni. Nacque così una generazione che si affacciò al mondo del lavoro nel momento più sfavorevole della storia recente giapponese.

L’era glaciale della ricerca di lavoro

Il concetto di shūshoku hyōgaki descrive in modo più specifico le condizioni eccezionalmente difficili affrontate dai neolaureati tra gli anni ’90 e i primi 2000. Il tradizionale sistema di assunzione primaverile, noto come shūshoku katsudō (就職活動), attraverso il quale le aziende reclutano ancora oggi in massa dalle università, subì un duro colpo. Le imprese ridussero significativamente il numero di neolaureati assunti, innescando una competizione feroce per le poche posizioni disponibili. Questo scenario rese estremamente arduo per i giovani trovare un impiego stabile e a tempo pieno.

La cosiddetta “generazione shūshoku hyōgaki” (就職氷河期世代) si riferisce agli individui, nati prevalentemente tra il 1970 e il 1982 (e in alcuni casi fino al 1984), che cercarono lavoro come neolaureati in quel periodo. Nel 2021, questi individui avevano tra i 37 e i 51 anni. Spesso identificati anche come “generazione perduta”, essi affrontarono sfide occupazionali senza precedenti. La shūshoku hyōgaki si protrasse per circa un decennio, dal 1993 al 2005, caratterizzata da un mercato del lavoro ostile.

Dopo il crollo economico del 1990, le aziende che negli anni del boom avevano assunto su larga scala adottarono strategie di contenimento dei costi. Con una riduzione drastica delle quote di assunzione, i neolaureati di questa generazione si scontrarono con ostacoli enormi. Il termine shūshoku hyōgaki, coniato da Recruit Co., Ltd., emerse come un problema sociale rilevante, tanto da essere candidato al premio “Buzzword of the Year” nel 1994.

La situazione peggiorò ulteriormente tra la fine degli anni ’90 e il 2000, con l’instabilità finanziaria e il crollo della bolla informatica, trasformando la ricerca di lavoro in una “super crisi occupazionale”. Secondo i dati del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare, il rapporto tra posti di lavoro e candidati crollò dal 2,77% nel 1990 allo 0,99% nel 2000, una diminuzione di circa due terzi. Anche i tassi di assunzione scesero dal 94,5% nel 1997 al 91,1% nel 2000, riflettendo la riluttanza delle aziende ad assumere neolaureati dopo lo scoppio della bolla.

Di conseguenza, molti giovani non solo non riuscirono a ottenere i lavori desiderati, ma spesso accettarono ruoli ben diversi dai loro interessi o ambizioni. Questa mancata corrispondenza compromise il loro potenziale e, anche quando assunti come dipendenti permanenti, alcuni furono licenziati dopo poco tempo. Molti si ritrovarono relegati a posizioni non regolari, come lavoratori temporanei (haken shain, 派遣社員) o part-time (furītā, フリーター), segnando un distacco dal modello tradizionale di stabilità lavorativa.

La disoccupazione giovanile post-crisi

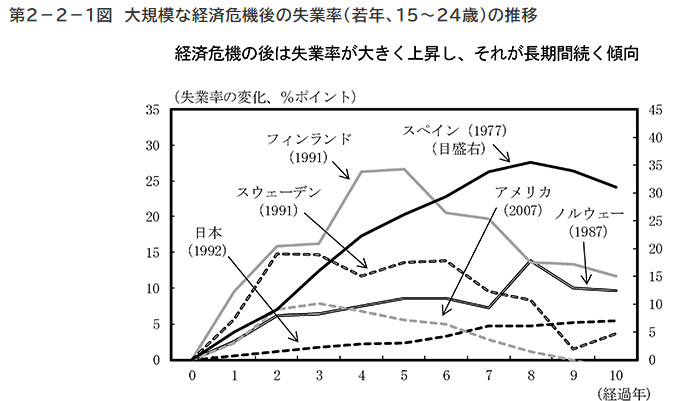

Il grafico mostra l’andamento andamento del tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) dopo gravi crisi economiche evidenzia uno schema ricorrente. Intitolato “Andamento del tasso di disoccupazione giovanile dopo una grande crisi economica”, il grafico mostra come, in vari paesi, la disoccupazione tra i giovani aumenti significativamente dopo una crisi e rimanga elevata per anni. Le linee rappresentano nazioni come Finlandia, Spagna, Svezia, Norvegia, Stati Uniti e Giappone, ciascuna associata all’anno d’inizio della rispettiva crisi (per il Giappone, il 1992). L’asse orizzontale misura gli anni trascorsi dalla crisi, mentre quello verticale indica la variazione del tasso di disoccupazione in punti percentuali rispetto al pre-crisi.

La cosa che salta subito all’occhio è che, per tutti i paesi, c’è una sorta di “impennata” iniziale. Appena la crisi colpisce (siamo all’anno “0”), il tasso di disoccupazione giovanile comincia a salire, come se fosse una reazione immediata al trauma economico. Poi, questo tasso continua a crescere per un po’, raggiungendo un picco, un punto massimo. E qui viene il punto cruciale: non è un aumento temporaneo, una fiammata che si spegne subito. No, il grafico ci dice che, una volta raggiunto il picco, il tasso di disoccupazione giovanile rimane lì, su livelli elevati, per diversi anni. È come se l’economia facesse fatica a riassorbire i giovani che hanno perso il lavoro o che non riescono ad entrare nel mondo del lavoro.

Ora, se ci concentriamo sul Giappone, che è quella linea tratteggiata più in basso, vediamo che anche lì c’è questo schema: la crisi del 1992 porta con sé un aumento della disoccupazione giovanile. Però, se confrontiamo la linea giapponese con quelle di altri paesi, soprattutto quelle più “alte” come Spagna, Finlandia e Stati Uniti (le linee continue più spesse), notiamo subito una differenza importante. L’aumento del tasso di disoccupazione in Giappone sembra essere stato meno pronunciato, meno forte. Il picco raggiunto dalla linea giapponese è più basso, meno accentuato rispetto a quello di altri paesi. E anche se la disoccupazione giovanile in Giappone rimane elevata per un certo periodo, come succede un po’ ovunque, i livelli che raggiunge sono comunque inferiori rispetto a quelli che vediamo in altri paesi.

Verso la fine del periodo che il grafico ci mostra, notiamo che la linea giapponese comincia a scendere leggermente, suggerendo che finalmente l’economia si sta riprendendo e la disoccupazione giovanile sta diminuendo. Ma anche qui, questa discesa sembra essere più lenta, più graduale rispetto a quella che vediamo, ad esempio, per gli Stati Uniti. È come se la ripresa in Giappone fosse un processo un po’ più faticoso, un po’ più lento.

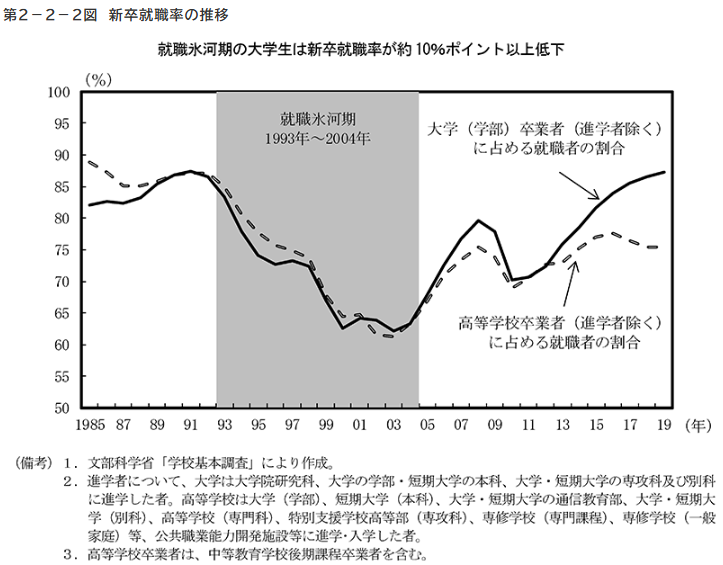

Il grafico illustra l’andamento del tasso di occupazione dei neolaureati in Giappone dal 1985 al 2019, evidenziando il periodo critico della “generazione perduta” (1993-2004). Durante questa fase, il tasso di occupazione dei laureati universitari è crollato di oltre 10 punti percentuali rispetto alla media, mentre quello dei diplomati delle scuole superiori ha subito una diminuzione di circa 7 punti. Questo calo drastico riflette l’impatto devastante della recessione economica degli anni ’90 sulle opportunità di lavoro per i giovani, segnando un’epoca di precarietà e difficoltà nell’inserimento nel mondo del lavoro.

Cause principali: deflazione, ristrutturazione aziendale e globalizzazione

Il crollo della bolla speculativa fu il catalizzatore principale, innescando un lungo periodo di deflazione che frenò gli investimenti e alimentò la stagnazione economica. Le aziende, alle prese con crediti inesigibili e un clima di incertezza, avviarono profonde ristrutturazioni, abbandonando gradualmente i pilastri tradizionali come l’impiego a vita e i sistemi salariali basati sull’anzianità. Si orientarono invece verso strategie più flessibili e orientate al risparmio, riducendo drasticamente l’assunzione di neolaureati.

Questa riorganizzazione aziendale comportò un allontanamento dai pilastri tradizionali giapponesi dell’impiego a vita e dei sistemi salariali basati sull’anzianità. Al contrario, le aziende iniziarono ad adottare strategie di impiego più adattabili e orientate alla riduzione dei costi, in particolare riducendo l’assunzione di neo-laureati.

Fattori amplificatori

Inoltre, l’intensificarsi della globalizzazione e l’aumento della concorrenza internazionale esercitarono un’immensa pressione sulle imprese giapponesi affinché migliorassero l’efficienza e riducessero le spese per la manodopera. Pur non essendo un fattore scatenante diretto della crisi iniziale, l’evoluzione demografica del Giappone, caratterizzata da una popolazione che invecchia e da un calo del tasso di natalità, amplificò le sfide economiche esistenti e favorì un senso pervasivo di inquietudine riguardo al futuro della nazione.

Precarietà e impatto sociale

La shūshoku hyōgaki e la “generazione perduta” ebbero effetti profondi e duraturi, sia a livello individuale che sociale. Per molti, questo periodo segnò l’inizio di una precarietà occupazionale cronica. Relegati a lavori part-time, temporanei o a contratto, definiti come “impieghi non regolari”, questi individui godevano di salari più bassi, scarsi benefit e una sicurezza lavorativa minima rispetto al modello tradizionale. La difficoltà a trovare stabilità ritardò tutte quelle tappe ritenute fondamentali come il matrimonio, l’acquisto di una casa o la formazione di una famiglia, costringendo molte persone a didendere dai genitori ben oltre l’età adulta.

La stagnazione salariale e l’instabilità lavorativa acuirono la disuguaglianza economica e sociale, rendendo arduo accumulare ricchezza. Sul piano psicologico, la competizione feroce nel mercato del lavoro generò frustrazione, disillusione e ansia, con casi estremi di isolamento sociale e problemi di salute mentale.

Infine, un mercato del lavoro così ferocemente competitivo ha avuto un notevole impatto psicologico, portando a diffusi sentimenti di frustrazione, disillusione e ansia. Tragicamente, alcuni individui hanno anche sperimentato isolamento sociale e problemi di salute mentale come conseguenza.

Ripercussioni a lungo termine

Le conseguenze di questi eventi si fanno sentire ancora oggi. Nonostante una parziale ripresa economica, la crescita salariale in Giappone è rimasta stagnante per decenni, penalizzando in particolare questa generazione. Il mercato del lavoro continua a mostrare una netta divisione tra dipendenti regolari e non regolari, con differenze significative in termini di retribuzione, benefit e sicurezza.

Molti della “generazione perduta” sono rimasti intrappolati in lavori precari, incapaci di sfuggire a un ciclo di instabilità. Inoltre, il basso tasso di natalità, in parte legato all’insicurezza economica di questa cohorte, aggrava le sfide demografiche del paese, mettendo sotto pressione il sistema di welfare e sollevando interrogativi sulla sostenibilità futura.

Conclusione

Sebbene i termini “generazione perduta” e shūshoku hyōgaki siano oggi meno usati, i problemi di precarietà occupazionale e disuguaglianza economica restano attuali per le giovani generazioni giapponesi. Le vicende di questo periodo rappresentano un monito sulle conseguenze durature delle crisi economiche e sull’importanza di reti di sicurezza sociale e politiche mirate a sostenere i giovani nel mercato del lavoro.

Potrebbe anche piacerti

Perché i fantasmi del folklore giapponese indossano spesso un kimono bianco?

Giugno 21, 2024

Shin seikatsu: un rinnovamento tra sfide e opportunità

Marzo 26, 2025